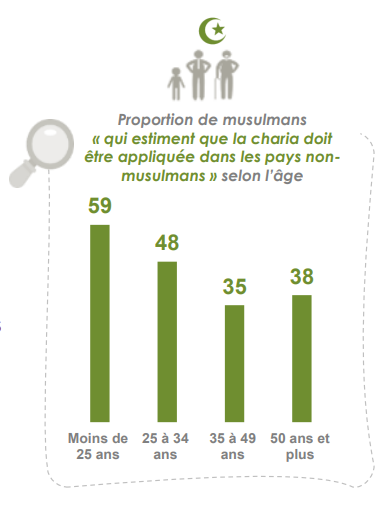

Quelques jours après avoir pleuré les victimes du 13 Novembre, la France s’est réveillée avec un nouveau chiffre à brandir : 59% des jeunes musulmans favorables à la « charia ». En quelques heures, ce sondage IFOP est devenu l’arme de tous les procès, le prétexte de toutes les stigmatisations. Pourtant, cette même étude révèle une réalité qu’on s’empresse d’occulter : 27% de couples mixtes religieux, des millions d’interactions quotidiennes qui tissent, en silence, le vivre-ensemble. Car dans la France de 2025, les ponts font moins vendre que les murs. Pendant que les algorithmes fabriquent de la haine et que les politiques instrumentalisent la peur, une autre France continue d’exister. Derrière les titres alarmistes se cache une réalité autrement plus complexe : celle d’une jeunesse prise en étau entre les discours de rejet et une société qui la stigmatise. Autopsie d’une manipulation collective qui nous mène droit vers l’abîme, et des chemins possibles pour en sortir.

Il y a des moments dans l’histoire d’une nation où le discours public bascule dangereusement vers l’abîme. Le 17 novembre 2025, quatre jours seulement après les commémorations des attentats du 13 Novembre qui ont endeuillé la France, l’institut IFOP publiait une étude de 60 pages sur le rapport des musulmans français à leur religion. Immédiatement, un chiffre a été extrait, isolé, amplifié jusqu’à l’obsession : 59% des jeunes musulmans seraient favorables à l’application de la charia.

Ce chiffre a tourné en boucle sur tous les plateaux télévisés. Il a nourri les éditoriaux enflammés, les tweets indignés, les discours politiques martelant l’urgence sécuritaire. En quelques heures, 7% de la population française, les musulmans, se retrouvaient à nouveau sous les projecteurs d’un procès médiatique qui ne dit jamais son nom : celui de leur légitimité même à faire partie de la communauté nationale.

Pourtant, à y regarder de plus près, cette étude raconte une histoire bien différente de celle qu’on nous sert. Elle raconte l’histoire d’une jeunesse prise en étau entre les algorithmes de radicalisation et les discours de haine institutionnalisés. Elle raconte l’histoire d’une société française qui, en accusant perpétuellement une partie d’elle-même, fabrique précisément les fractures qu’elle prétend combattre. Et surtout, elle raconte l’histoire d’une manipulation collective dont nous sommes tous, à des degrés divers, complices.

Le piège sémantique : la charia comme concept fourre-tout

Commençons par le commencement : qu’est-ce que la « charia » ? Pour le téléspectateur moyen abreuvé d’images de Daesh et de décapitations, le terme évoque immédiatement un système juridique moyenâgeux, fait de châtiments corporels et d’oppression des femmes. C’est cette image qui a été convoquée, consciemment ou non, lorsque le chiffre de 59% a été martelé.

Or, la réalité linguistique et religieuse est infiniment plus complexe. En arabe, « charia » signifie littéralement « le chemin vers l’eau », métaphore d’un ensemble de prescriptions morales et spirituelles qui guident la vie du croyant. Pour une immense majorité de musulmans, la charia désigne avant tout des règles alimentaires (ne pas consommer de porc ou d’alcool), vestimentaires (se couvrir de manière pudique), ou rituelles (prier cinq fois par jour, jeûner pendant le Ramadan).

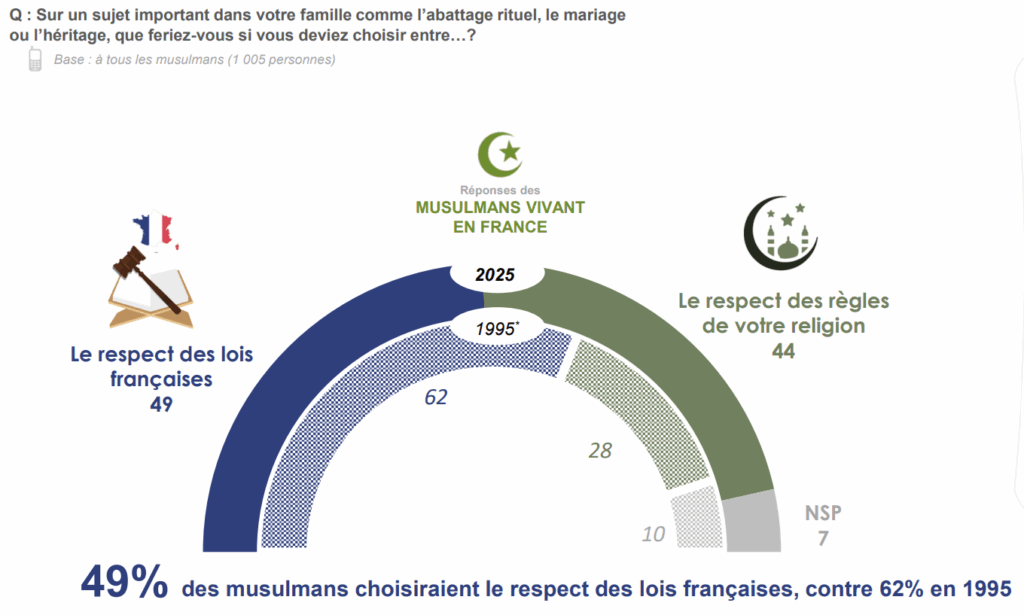

L’étude Ifop elle-même le confirme : seuls 15% des musulmans français souhaitent une application « intégrale » de la charia, un pourcentage qui a même diminué depuis 2008 où il atteignait 17%. Autrement dit, l’écrasante majorité des musulmans interrogés ne réclame nullement l’instauration d’un système juridique parallèle, mais simplement le droit de vivre leur foi dans le cadre républicain existant.

Mais cette nuance, cruciale, a été délibérément occultée dans la plupart des reprises médiatiques. Pourquoi ? Parce qu’elle ne sert pas le récit dominant. Parce qu’elle ne génère pas de clics, de parts d’audience, d’indignation virale sur les réseaux sociaux. Parce qu’elle oblige à penser plutôt qu’à réagir viscéralement.

L’art de l’amalgame

Ce tour de passe-passe sémantique n’est pas nouveau. Il s’inscrit dans une longue tradition rhétorique qui consiste à essentialiser une population entière à travers des catégories floues et menaçantes. Hier, on parlait du « péril jaune » ou du « judéo-bolchévisme ». Aujourd’hui, on parle d' »islamisation » et de « séparatisme ». Les mots changent, la mécanique reste identique : créer un Autre inquiétant, dont l’altérité même constituerait une menace existentielle pour « nous ».

Cette logique d’amalgame repose sur un syllogisme implicite mais redoutablement efficace : les terroristes sont musulmans ; les musulmans suivent la charia ; donc tout musulman attaché à sa foi est potentiellement un terroriste. Ce raisonnement est évidemment absurde, il serait tout aussi légitime de dire que les prêtres pédophiles sont chrétiens, donc tout chrétien pratiquant est suspect de pédophilie. Mais l’absurdité logique n’empêche nullement l’efficacité rhétorique.

C’est précisément ce que dénonce le philosophe américain Edward Said dans son œuvre magistrale L’Orientalisme : l’Occident a construit une représentation fantasmée de l’Islam comme altérité absolue, irrationnelle, violente par essence. Cette construction discursive ne décrit pas une réalité ; elle la produit, en enfermant des millions d’individus dans une identité assignée dont ils ne peuvent s’échapper.

La mixité religieuse comme contre-narration

Si l’on prend la peine de lire l’étude Ifop dans son intégralité plutôt que de s’arrêter aux titres sensationnalistes, on découvre des données qui contredisent radicalement le discours du « grand remplacement » et du repli communautaire.

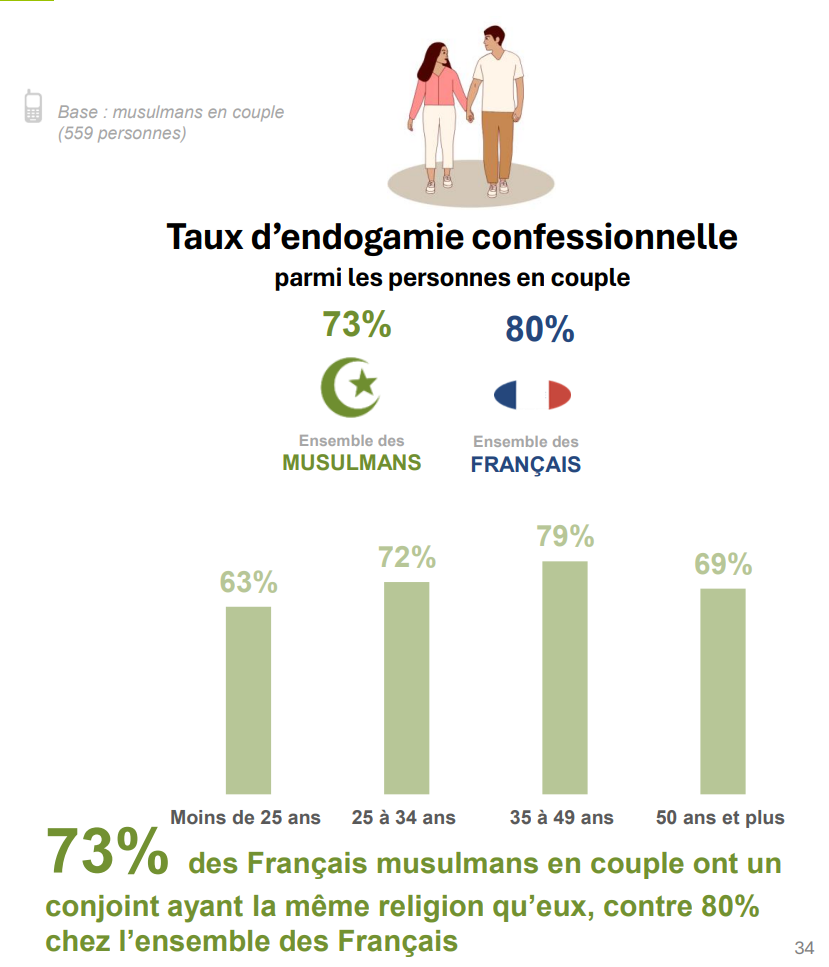

Premier fait marquant : 27% des musulmans français vivent en couple avec une personne d’une autre religion ou sans religion, contre seulement 20% pour l’ensemble de la population française. Relisez cette phrase lentement. Elle signifie que les musulmans, cette communauté qu’on accuse sans cesse de communautarisme, pratiquent davantage la mixité religieuse que la moyenne nationale.

Comment expliquer ce paradoxe apparent ? D’abord par une réalité démographique simple : les musulmans représentent 7% de la population française, les catholiques 43%. Mécaniquement, un jeune musulman a statistiquement plus de chances de rencontrer des partenaires potentiels d’autres confessions qu’un jeune catholique. Mais cette explication ne suffit pas. Car ces unions mixtes ne se produisent pas par hasard : elles résultent de choix individuels, d’histoires d’amour qui transcendent les appartenances communautaires, de familles qui acceptent la différence.

Ces 27% de couples mixtes, ce sont des millions d’interactions quotidiennes, de compromis négociés, de ponts construits entre des univers culturels et religieux différents. Ce sont des enfants qui grandissent en naviguant entre plusieurs héritages, apprenant dès le plus jeune âge que l’identité n’est pas une prison mais un horizon ouvert. Ce sont, en somme, la preuve vivante que le vivre-ensemble n’est pas un slogan creux mais une réalité tangible, vécue par des centaines de milliers de Français.

La religion comme refuge identitaire face à la discrimination

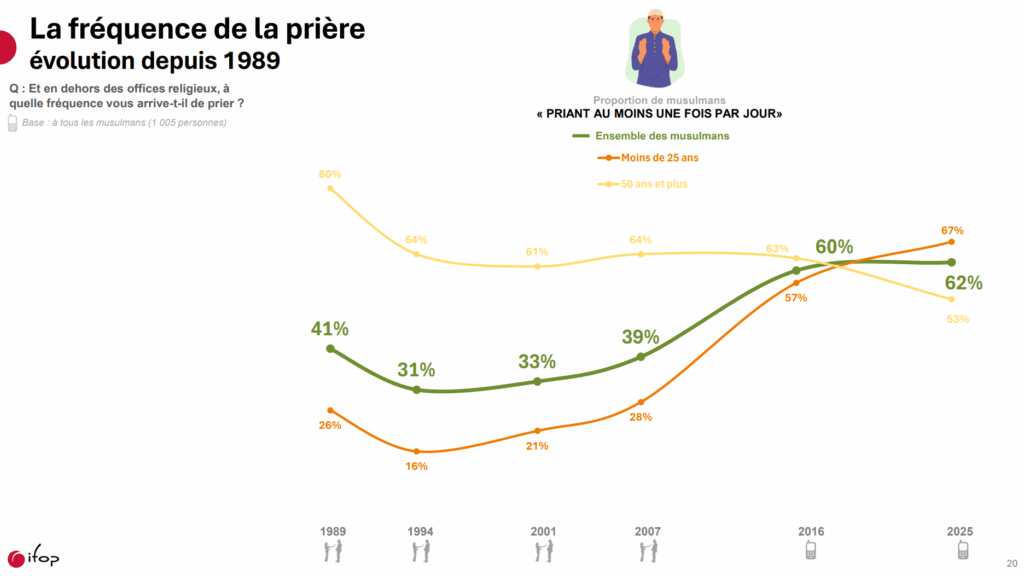

Mais alors, comment expliquer la « réislamisation » constatée chez les jeunes générations ? Comment comprendre que 67% des musulmans de 15-24 ans prient quotidiennement, contre 53% chez les plus de 50 ans ?

L’étude Ifop elle-même fournit un élément de réponse crucial, mais que la plupart des commentateurs ont soigneusement évité : cette réaffirmation identitaire intervient dans un contexte où les musulmans français font face à une discrimination massive et croissante.

Selon un autre sondage Ifop réalisé en septembre 2025 pour la Grande Mosquée de Paris, 66% des musulmans déclarent avoir été victimes de comportements racistes au cours des cinq dernières années, soit trois fois plus que l’ensemble des Français. Plus frappant encore : 82% d’entre eux estiment que la haine envers les musulmans est un phénomène répandu en France, et 81% considèrent que cette haine s’est aggravée au cours des dix dernières années.

Ces chiffres ne sont pas de simples perceptions subjectives. Ils sont corroborés par les statistiques du ministère de l’Intérieur : sur les cinq premiers mois de 2025, les actes antimusulmans ont augmenté de 75%, avec un triplement des atteintes aux personnes. Nous parlons ici d’agressions physiques, d’insultes dans l’espace public, de discriminations à l’embauche, au logement, dans l’accès aux services publics.

Imaginez un instant que vous êtes un adolescent français de confession musulmane. Vous allumez la télévision : on parle de vous comme d’une menace. Vous ouvrez Twitter : des comptes vérifiés vous expliquent que votre présence sur le sol français est un problème. Vous postulez à un emploi : votre nom à consonance maghrébine divise par deux vos chances d’être convoqué à un entretien. Vous portez le voile : on vous refuse l’accès à certains espaces, on vous interpelle dans la rue, on vous crache parfois dessus.

Dans ce contexte d’hostilité permanente, le repli sur l’identité religieuse n’est pas un choix idéologique abstrait. C’est un mécanisme de défense psychologique, une manière de retrouver dignité et estime de soi dans un environnement qui vous nie constamment. La sociologue Nacira Guénif-Souilamas parle à ce propos d' »identité réactive » : on devient ce que le regard dominant vous assigne à être, non par conviction profonde, mais par impossibilité de devenir autre chose.

Le rôle des réseaux sociaux : une radicalisation à double sens

C’est ici qu’intervient le facteur le plus sous-estimé de toute cette équation : les réseaux sociaux. Depuis une dizaine d’années, les plateformes numériques sont devenues le principal espace de socialisation des adolescents et jeunes adultes. Or, ces espaces sont structurés par des algorithmes qui favorisent systématiquement les contenus clivants, émotionnellement chargés, anxiogènes.

Pour un jeune musulman français en quête d’identité, ces algorithmes vont progressivement le pousser vers deux types de contenus également toxiques.

D’un côté, les discours islamophobes. Des comptes anonymes ou semi-anonymes qui publient quotidiennement des messages de haine, des caricatures dégradantes, des vidéos sorties de leur contexte censées « prouver » l’incompatibilité de l’Islam avec la République. Ces contenus, parce qu’ils génèrent de l’engagement (indignation, partage, commentaires virulents), sont massivement amplifiés par les algorithmes. Un adolescent peut ainsi être exposé quotidiennement à des centaines de messages lui signifiant qu’il n’a pas sa place en France, que sa religion fait de lui un être inférieur, dangereux, indésirable.

De l’autre côté, en réaction à cette violence symbolique, les algorithmes vont également proposer des contenus communautaires et potentiellement radicaux. Des prédicateurs charismatiques qui promettent un Islam « authentique », « non édulcoré », en rupture avec la société française « décadente » et « islamophobe ». Des vidéos de propagande jihadiste déguisées en analyses géopolitiques. Des forums où l’on cultive le ressentiment, où l’on transforme la douleur d’être rejeté en haine de ceux qui rejettent.

Cette double exposition crée un cercle vicieux redoutable : plus un jeune est confronté à des discours islamophobes, plus il est susceptible de se réfugier dans des espaces communautaires radicaux ; et plus il fréquente ces espaces, plus son comportement va effectivement correspondre aux stéréotypes islamophobes, alimentant ainsi la spirale.

Les travaux de chercheurs comme Farhad Khosrokhavar (EHESS) et Olivier Roy confirment : l’engagement actif avec des contenus extrémistes en ligne augmente considérablement le facteur de risque de basculement dans la violence. Mais ces mêmes recherches soulignent que cet engagement ne se produit pas en vase clos. Il est toujours la conséquence d’un sentiment d’exclusion, d’humiliation, de déni de reconnaissance dans la société réelle.

Déconstruction systématique des arguments islamophobes

Armés de cette compréhension contextuelle, nous pouvons maintenant déconstruire méthodiquement les principaux arguments brandis par les discours islamophobes suite à la publication de ce sondage.

Argument n°1 : « Les jeunes musulmans sont plus radicaux que leurs parents, preuve que l’intégration échoue »

C’est sans doute l’argument le plus fréquemment avancé. Le constat est exact : les jeunes générations de musulmans français affichent effectivement des indicateurs de religiosité plus élevés que leurs aînés. Mais l’interprétation qui en est faite est profondément erronée.

D’abord, il faut rappeler un fait sociologique fondamental : les parents et grands-parents des jeunes musulmans d’aujourd’hui sont majoritairement des primo-arrivants, venus en France comme travailleurs immigrés dans les années 1960-1980. Pour ces générations, la stratégie d’intégration privilégiée était l’invisibilisation : faire profil bas, ne pas faire de vagues, adopter autant que possible les codes de la société d’accueil. Beaucoup ont ainsi mis en sourdine leurs pratiques religieuses, considérant que c’était le prix à payer pour être acceptés.

Leurs enfants et petits-enfants, en revanche, sont Français de naissance. Ils n’ont pas connu l’exil, le déracinement, la précarité administrative de leurs ancêtres. Ils ont grandi avec l’idée républicaine selon laquelle tous les citoyens sont égaux en droits, quelle que soit leur origine ou leur religion. Ils ont appris à l’école que la laïcité garantit la liberté de conscience et de culte.

Or, la réalité à laquelle ils se heurtent contredit quotidiennement cet enseignement. Ils découvrent qu’être musulman en France signifie être perpétuellement suspect. Qu’on peut vous refuser un emploi, un logement, un stage à cause de votre nom ou de votre apparence. Qu’on vous demande constamment de vous « excuser » pour des actes terroristes que vous condamnez mais dont on vous rend collectivement responsable.

Cette dissonance cognitive est insupportable. Et face à elle, deux réactions sont possibles : soit l’intériorisation de la stigmatisation (se dévaloriser, se détester soi-même, tenter désespérément de ressembler au « Français standard ») ; soit la réaffirmation identitaire (revendiquer fièrement ce qui fait de vous une cible, en faire une source de fierté plutôt que de honte).

C’est cette seconde voie que choisissent de nombreux jeunes musulmans aujourd’hui. Pas par « radicalisation », mais par dignité. Parce qu’on leur a appris que la République ne transige pas avec l’égalité, et qu’ils prennent ce principe au sérieux, peut-être plus au sérieux que ceux qui le proclament tout en le violant quotidiennement.

Argument n°2 : « 59% de jeunes favorables à la charia, c’est inacceptable dans une démocratie »

Nous avons déjà évoqué le piège sémantique du terme « charia ». Mais allons plus loin. Que signifie réellement ce 59% ?

D’abord, rappelons que la question posée par l’Ifop ne précise pas ce qu’il faut entendre par « application de la charia ». Chaque répondant projette donc sa propre définition, qui peut aller du simple respect de prescriptions alimentaires à l’instauration d’un système juridique complet.

Ensuite, il faut contextualiser ce chiffre. Demandons-nous : quelle proportion de chrétiens français serait favorable à ce que les valeurs chrétiennes guident davantage les lois du pays ? Quelle proportion de juifs pratiquants souhaiterait que le calendrier national tienne davantage compte des fêtes juives ? Ces questions n’ont pas été posées, rendant toute comparaison impossible. Mais il est fort probable que les résultats ne seraient pas si différents.

Car ce que révèle ce chiffre, au fond, c’est simplement que les croyants, musulmans comme les autres, aimeraient que la société accorde plus de place à leur foi. Ce n’est ni scandaleux ni menaçant. C’est humain. C’est même, pourrait-on dire, démocratique : dans une démocratie, chaque groupe a le droit d’exprimer ses aspirations et de tenter de les faire advenir par les voies légales.

Surtout, focalisons-nous sur ce que dit l’étude Ifop et que personne ne mentionne : 49% des musulmans considèrent que la loi française doit prévaloir sur les règles islamiques quand il y a conflit entre les deux. Autrement dit, près de la moitié des musulmans français affirment explicitement que la République prime sur la religion. Et si l’on ajoute à ces 49% tous ceux qui, parmi les 51% restants, comprennent la « charia » comme de simples pratiques privées non contradictoires avec la loi (ne pas boire d’alcool, prier, etc.), on arrive à une proportion écrasante de musulmans français qui ne contestent nullement la primauté du droit républicain.

Mais cette lecture apaisée ne fait pas vendre de journaux. Elle n’alimente pas les carrières politiques construites sur la peur de l’Autre. Elle n’offre pas de bouc émissaire commode aux frustrations collectives.

Argument n°3 : « Les musulmans forment une communauté à part, refusant la mixité »

Cet argument s’effondre face aux données mêmes du sondage Ifop : les musulmans pratiquent davantage la mixité religieuse que la moyenne française. Mais au-delà des chiffres, interrogeons la logique sous-jacente à cet argument.

Qui, en France, parle constamment des « musulmans » comme d’un bloc homogène ? Ce ne sont pas les musulmans eux-mêmes, qui savent parfaitement qu’ils sont Marocains, Algériens, Tunisiens, Turcs, Maliens, Français « de souche » convertis, etc. Ce ne sont pas non plus les chercheurs en sciences sociales, qui documentent l’extraordinaire diversité des pratiques et des rapports à l’Islam au sein de cette population.

Non, ceux qui communautarisent les musulmans, ce sont précisément ceux qui les accusent de communautarisme. Ce sont les médias qui parlent de « la communauté musulmane » comme s’il s’agissait d’une entité unifiée et monolithique. Ce sont les politiques qui convoquent des « représentants de l’Islam de France » comme s’il existait une hiérarchie centralisée similaire à celle de l’Église catholique. Ce sont les islamophobes qui assignent chaque individu de confession musulmane à une identité collective dont il ne peut s’échapper.

Cette assignation identitaire produit exactement ce qu’elle prétend dénoncer. En traitant les musulmans comme une communauté à part, on les pousse effectivement à se percevoir ainsi. En fermant les portes de l’emploi, du logement, de la représentation politique aux citoyens musulmans, on crée les conditions d’un repli communautaire qui n’avait initialement aucune raison d’être.

Le philosophe Charles Taylor a conceptualisé ce phénomène sous le terme de « politique de reconnaissance ». Les êtres humains, explique-t-il, ont un besoin fondamental de voir leur identité reconnue et valorisée par la société dans laquelle ils vivent. Lorsque cette reconnaissance est systématiquement refusée, lorsque l’image renvoyée par le miroir social est exclusivement négative, les individus n’ont d’autre choix que de construire des espaces alternatifs où leur dignité peut être restaurée.

Argument n°4 : « L’Islam est incompatible avec les valeurs de la République »

C’est peut-être l’argument le plus insidieux, car le plus difficile à déconstruire factuellement. Comment prouver qu’une religion est « compatible » avec un système politique ? La question elle-même est piégée.

Renversons la perspective : le catholicisme est-il compatible avec la République ? Si l’on s’en tient aux textes doctrinaux, la réponse est clairement non. Ce n’est qu’en 1892, avec l’encyclique « Au milieu des sollicitudes » du pape Léon XIII, que l’Église catholique a appelé les fidèles français à accepter la République, soit plus d’un siècle après 1789. L’Église catholique a condamné la Déclaration des droits de l’homme, la séparation de l’Église et de l’État, la liberté de conscience. Elle a soutenu les régimes autoritaires de Pétain en France, de Franco en Espagne, de Salazar au Portugal.

Pourtant, personne aujourd’hui ne conteste la « compatibilité » des catholiques français avec la République. Pourquoi ? Parce que la pratique réelle du catholicisme en France s’est progressivement adaptée au cadre républicain. Les fidèles ont appris à distinguer leur foi privée et leur citoyenneté publique. Ils ont intériorisé les principes laïques sans pour autant renoncer à leurs croyances.

Pourquoi ce qui a été possible pour le catholicisme ne le serait-il pas pour l’Islam ? Uniquement par un préjugé essentialiste qui attribue à l’Islam une rigidité doctrinale que les autres religions n’auraient pas. Or, l’histoire des religions démontre exactement l’inverse : toutes les traditions religieuses sont plastiques, évolutives, capables de s’adapter à des contextes sociaux et politiques variés.

L’Islam français est déjà, dans les faits, parfaitement compatible avec la République. Les 7% de Français musulmans paient leurs impôts, votent, envoient leurs enfants à l’école publique, respectent les lois. Une infime minorité d’entre eux bascule dans la violence terroriste, exactement comme une infime minorité de catholiques bascule dans l’action violente anti-avortement, ou une infime minorité d’écologistes dans l’éco-terrorisme.

Juger une religion entière à l’aune de ses extrémistes, c’est commettre une erreur logique fondamentale. C’est aussi, consciemment ou non, adopter une grille d’analyse que l’on refuse d’appliquer aux autres traditions religieuses. En un mot : c’est faire preuve de deux poids deux mesures, c’est-à-dire de racisme.

Argument n°5 : « Les attentats prouvent que l’Islam pose un problème spécifique »

Personne ne peut nier l’horreur des attentats qui ont frappé la France ces dernières années. Le Bataclan, Nice, Samuel Paty, le père Hamel : autant de tragédies qui ont profondément marqué la conscience collective. Et il est vrai que ces attentats ont été commis au nom d’une certaine interprétation de l’Islam.

Mais établir un lien de causalité entre ces actes et la foi musulmane elle-même est intellectuellement malhonnête et dangereux. D’abord parce que les terroristes représentent une proportion infinitésimale des musulmans français : quelques dizaines d’individus sur plusieurs millions de fidèles. Ensuite parce que leurs motivations sont infiniment plus complexes qu’une simple « radicalisation religieuse ».

Les travaux de recherche sur les trajectoires de radicalisation montrent que les facteurs déterminants sont rarement d’ordre théologique. Ce sont plutôt : des parcours personnels chaotiques (échecs scolaires, ruptures familiales, expériences carcérales), un sentiment d’humiliation sociale et politique, une quête de sens et de reconnaissance dans un monde perçu comme absurde et injuste, l’influence de réseaux sociaux en ligne qui offrent une contre-culture séduisante.

L’Islam, dans ces parcours, joue moins le rôle de cause que de langage. Il offre un vocabulaire, un système de signification qui permet de donner un sens cohérent à des expériences fragmentées et douloureuses. Mais d’autres idéologies peuvent jouer le même rôle : le néonazisme pour les jeunes hommes blancs en recherche d’identité masculine forte, l’écologisme radical pour ceux qui ont perdu foi en la capacité du système à répondre à l’urgence climatique.

Surtout, focaliser exclusivement sur le terrorisme islamiste revient à occulter toutes les autres formes de violence politique qui traversent nos sociétés. En 2025, les actes antimusulmans ont augmenté de 75%, avec un triplement des agressions physiques. Cette violence-là ne fait pas la une des journaux. Elle ne donne pas lieu à des discours présidentiels solennels. Elle est banalisée, invisibilisée, parfois même justifiée comme une « réaction compréhensible » à la menace islamiste.

Cette asymétrie dans le traitement des violences est révélatrice. Elle montre que le problème n’est pas tant la violence en soi que l’identité de ceux qui la commettent. Quand un musulman tue, c’est toute sa communauté qui est mise en accusation. Quand un islamophobe agresse, l’acte est présenté comme celui d’un « individu isolé », sans qu’on interroge l’écosystème idéologique qui a rendu cette violence possible.

Quand les algorithmes fabriquent la haine

Si l’on veut comprendre pourquoi la jeunesse musulmane française affiche aujourd’hui des indicateurs de religiosité plus élevés que les générations précédentes, il est impossible de faire l’économie d’une analyse du rôle des réseaux sociaux.

Les plateformes comme Facebook, Instagram, Twitter/X, TikTok ou YouTube ne sont pas des espaces neutres de libre expression. Ce sont des entreprises privées dont le modèle économique repose entièrement sur la captation de l’attention des utilisateurs. Plus vous restez longtemps sur la plateforme, plus vous scrollez, plus vous cliquez, plus vous visionnez de publicités et plus l’entreprise génère de revenus.

Pour maximiser ce temps d’attention, les ingénieurs de ces plateformes ont développé des algorithmes de recommandation extrêmement sophistiqués. Ces algorithmes apprennent ce qui retient votre attention et vous proposent toujours plus de contenus similaires. Or, les recherches en psychologie cognitive le démontrent : ce qui retient le plus l’attention humaine, ce sont les émotions fortes, et particulièrement les émotions négatives comme la peur, la colère, l’indignation.

Résultat : les algorithmes favorisent structurellement les contenus clivants, extrêmes, anxiogènes. Un message modéré, nuancé, qui invite à la réflexion, sera systématiquement moins diffusé qu’un message enragé qui appelle à l’action immédiate. Une vidéo qui explique patiemment la complexité d’une situation sera moins visionnée qu’une vidéo qui désigne clairement des coupables et des victimes.

La radicalisation algorithmique

Pour un adolescent musulman français, cette logique algorithmique produit des effets dévastateurs. Imaginons son parcours type sur YouTube.

Il commence par chercher des vidéos sur l’Islam, simplement par curiosité ou pour mieux comprendre sa propre religion. L’algorithme lui propose alors des contenus sur les « bases de l’Islam ». Jusque-là, rien de problématique.

Mais rapidement, parce que les contenus plus « engageants » (c’est-à-dire plus polémiques) retiennent davantage l’attention, l’algorithme va commencer à lui proposer des vidéos sur les « attaques contre l’Islam », les « mensonges des médias sur les musulmans », les « preuves de l’islamophobie en France ». Ces contenus génèrent de l’indignation, donc du temps de visionnage, donc sont amplifiés par l’algorithme.

Progressivement, le jeune se retrouve exposé à des discours de plus en plus victimaires, qui présentent les musulmans comme une communauté assiégée, incomprise, persécutée. Et face à cette situation présentée comme dramatique, les mêmes algorithmes vont ensuite lui proposer des « solutions » : des prédicateurs qui expliquent que l’Islam « authentique » est la réponse, que l’Occident est décadent, que les vrais musulmans doivent se démarquer de cette société corrompue.

En quelques mois, sans même avoir cherché activement des contenus extrémistes, un adolescent peut ainsi être exposé à des centaines d’heures de propagande radicale. Et cela fonctionne dans les deux sens : un jeune non-musulman qui commence par s’intéresser à l’actualité sera progressivement orienté vers des contenus islamophobes de plus en plus virulents, jusqu’aux thèses complotistes du « grand remplacement ».

La responsabilité des plateformes

Les entreprises qui gèrent ces réseaux sociaux sont parfaitement conscientes de ces dynamiques. Des lanceurs d’alerte, d’anciens ingénieurs de Facebook ou YouTube, ont révélé que les équipes internes avaient documenté dès 2016-2017 le rôle de leurs algorithmes dans la radicalisation politique et religieuse.

Mais modifier ces algorithmes pour privilégier des contenus modérés plutôt qu’extrêmes réduirait le temps de connexion moyen, donc les revenus publicitaires. Les plateformes ont donc fait le choix délibéré de maintenir des systèmes qu’elles savent toxiques, parce que ces systèmes sont profitables.

Il ne s’agit pas ici de dédouaner les individus de leur responsabilité. Ceux qui basculent dans la violence terroriste ou dans le militantisme d’extrême droite font des choix pour lesquels ils doivent répondre. Mais il s’agit de comprendre que ces choix ne se font pas dans le vide. Ils sont le produit d’un environnement informationnel façonné par des logiques capitalistes qui se moquent éperdument de leurs conséquences sociales.

Tant que nous n’aurons pas imposé une régulation stricte des algorithmes de recommandation, tant que nous laisserons des entreprises privées décider de ce que voient quotidiennement des milliards d’êtres humains en fonction de critères purement mercantiles, nous continuerons à fabriquer de la radicalisation à échelle industrielle.

Pour une politique de la reconnaissance : reconstruire le vivre-ensemble

Face à ce constat, que faire ? Céder à la facilité sécuritaire, multiplier les lois d’exception, renforcer la surveillance, désigner des boucs émissaires ? C’est la voie choisie depuis une quinzaine d’années, et le résultat est patent : nous n’avons jamais été aussi divisés, la défiance entre communautés n’a jamais été aussi forte, et les indicateurs de radicalisation ne cessent de progresser.

Il est temps de changer radicalement d’approche. De passer d’une logique répressive, qui ne fait qu’alimenter le ressentiment, à une logique de reconnaissance, qui s’attaque aux racines du problème.

Reconnaître la discrimination et la combattre effectivement

Premier impératif : cesser de nier l’islamophobie. Quand 66% des musulmans français déclarent avoir été victimes de racisme, quand les actes antimusulmans augmentent de 75% en un an, quand des mosquées sont profanées, quand des femmes voilées sont agressées dans la rue, il n’est plus possible de prétendre que le problème n’existe pas.

L’islamophobie n’est pas une « invention » de militants communautaristes. C’est un système discriminatoire documenté, quantifié, qui affecte tous les domaines de la vie sociale : emploi, logement, éducation, services publics. Et tant qu’on refusera de le nommer et de le combattre, on continuera à pousser une partie de la jeunesse musulmane vers des discours séparatistes qui leur promettent la dignité qu’on leur refuse ici.

Combattre l’islamophobie ne signifie pas renoncer à la critique de la religion. La laïcité garantit le droit de critiquer toutes les religions, Islam inclus. Mais elle garantit aussi la liberté de conscience et de culte. Discriminer quelqu’un en raison de sa foi, c’est violer les principes laïques. Agresser une femme parce qu’elle porte le voile, c’est violer les principes laïques. Refuser un emploi à quelqu’un à cause de son prénom, c’est violer les principes républicains.

Il faut donc des politiques publiques ambitieuses : testing systématique dans l’emploi et le logement, sanctions exemplaires contre les discriminations, formation obligatoire des agents publics, campagnes de communication, représentation des musulmans dans les médias et les institutions. Bref, faire pour l’islamophobie ce qui a été progressivement fait (avec succès relatif mais réel) pour l’antisémitisme, le racisme anti-noirs, l’homophobie.

Réguler drastiquement les réseaux sociaux

Deuxième impératif : briser le modèle économique toxique des réseaux sociaux. Cela passe par plusieurs mesures :

- Interdire les algorithmes de recommandation basés sur l’engagement émotionnel : les plateformes devraient être obligées de proposer par défaut des fils chronologiques, où l’utilisateur voit ce que publient les comptes qu’il a choisi de suivre, sans amplification algorithmique.

- Imposer la transparence des systèmes de modération : les plateformes doivent publier des rapports détaillés sur les contenus supprimés, les comptes suspendus, les critères utilisés, permettant un contrôle démocratique.

- Responsabiliser juridiquement les plateformes : en finir avec le statut d' »hébergeur neutre » qui permet aux géants du numérique de s’exonérer de toute responsabilité sur les contenus qu’ils diffusent et monétisent.

- Financer massivement l’éducation aux médias : dès l’école primaire, apprendre aux enfants à décrypter les mécanismes de manipulation, à identifier les sources fiables, à résister aux bulles de filtre.

Ces mesures ne relèvent pas de la censure, mais de la régulation d’un espace public devenu central dans nos vies. Nous n’acceptons pas que n’importe qui puisse hurler dans un mégaphone au milieu d’une place publique physique ; pourquoi accepterions-nous que des algorithmes amplifient artificiellement certaines voix dans l’espace public numérique ?

Investir dans les espaces de dialogue

Troisième impératif : créer des lieux et des moments où les Français de différentes origines et confessions peuvent se rencontrer, échanger, se découvrir au-delà des préjugés.

Les 27% de couples mixtes religieux le prouvent : quand on se rencontre vraiment, quand on partage des expériences communes, les murs tombent. Le problème, c’est que notre société est de plus en plus ségrégée : ségrégation résidentielle qui concentre les populations pauvres et d’origine immigrée dans certains quartiers, ségrégation scolaire qui fait que certains établissements n’accueillent quasiment aucun élève musulman tandis que d’autres en concentrent la majorité, ségrégation culturelle alimentée par les algorithmes qui nous enferment dans des bulles.

Il faut inverser cette tendance. Imposer la mixité sociale dans tous les quartiers. Redonner des moyens colossaux à l’école publique, seul lieu où tous les enfants, quelle que soit leur origine, se côtoient quotidiennement. Multiplier les espaces associatifs, sportifs, culturels qui favorisent le brassage.

Cela demande des investissements massifs. Mais quel est le coût de l’alternative ? Celui de la fragmentation définitive de la société française, du repli de chaque communauté sur elle-même, de la violence qui en résultera inévitablement ?

Refuser les instrumentalisations politiques

Quatrième impératif : cesser de faire de l’Islam un enjeu électoral. Depuis vingt ans, chaque campagne électorale voit les surenchères sur les thèmes de l’identité nationale, de la laïcité, de la place de l’Islam. Cette instrumentalisation politique permanente produit deux effets désastreux.

D’une part, elle légitime et banalise les discours islamophobes. Quand des responsables politiques de premier plan tiennent des propos stigmatisants, quand ils assimilent publiquement Islam et menace, ils donnent un blanc-seing à tous ceux qui, dans la société, nourrissaient déjà des préjugés mais n’osaient pas les exprimer. L’islamophobie descend alors de la sphère politique vers la société, se diffuse, devient une opinion « acceptable ».

D’autre part, elle pousse les musulmans français vers des postures défensives. Quand vous êtes constamment attaqués, constamment sommés de vous justifier, de vous « excuser » pour des actes que vous n’avez pas commis, vous finissez par vous identifier à l’identité qu’on vous assigne. Le discours politique islamophobe fabrique littéralement ce qu’il prétend dénoncer : des musulmans qui se définissent d’abord par leur religion, parce que c’est cette religion qu’on leur renvoie sans cesse au visage.

Il faut donc un pacte de non-agression entre forces politiques : s’engager collectivement à ne plus faire de l’Islam un sujet de campagne, à ne plus stigmatiser une confession pour des raisons électorales. Utopique ? Peut-être. Mais indispensable si nous voulons éviter l’explosion.

Conclusion : le choix qui nous attend

Ce sondage Ifop, au-delà des chiffres et des polémiques, nous pose une question fondamentale : quel avenir voulons-nous pour la France ?

Celui d’une société fragmentée, où chaque communauté se replie sur elle-même, où la défiance est la norme, où les discours de haine saturent l’espace public, où la violence, symbolique et physique, ne cesse de s’intensifier ? C’est la voie sur laquelle nous nous trouvons actuellement.

Ou celui d’une société où les différences sont reconnues, respectées, célébrées comme des richesses plutôt que perçues comme des menaces ? Où les institutions garantissent effectivement l’égalité de traitement qu’elles proclament ? Où les espaces publics, physiques et numériques, sont régulés de manière à favoriser le dialogue plutôt que l’affrontement ?

Ce choix n’appartient pas aux seuls musulmans français. Il nous appartient collectivement. Car si une partie de la jeunesse musulmane se radicalise, ce n’est pas par nature ou par essence. C’est en réaction à un environnement hostile, à des discriminations systémiques, à des discours de haine amplifiés par des algorithmes mercantiles, à une instrumentalisation politique permanente.

Voulons-nous continuer à fabriquer de la radicalisation, puis à nous lamenter de ses conséquences ? Ou voulons-nous enfin nous attaquer aux causes profondes du problème ?

Les 27% de couples mixtes religieux, les 49% de musulmans qui affirment la primauté de la loi républicaine, les millions de Français musulmans qui travaillent, étudient, contribuent quotidiennement à la vie collective, tout cela nous montre que le vivre-ensemble n’est pas une chimère. C’est une réalité, fragile certes, menacée certainement, mais réelle.

À nous de la préserver. À nous de la renforcer. À nous de refuser les discours simplistes qui désignent des boucs émissaires. À nous d’exiger des médias qu’ils informent plutôt que d’affoler. À nous de réclamer des responsables politiques qu’ils unissent plutôt que de diviser. À nous d’imposer aux géants du numérique qu’ils cessent de monétiser la haine.

Car la République, ce n’est pas un héritage qu’on reçoit passivement. C’est un projet qu’on construit activement, chaque jour, par nos choix individuels et collectifs. Et ce projet n’a de sens que s’il inclut réellement tous ses citoyens, quelle que soit leur origine ou leur confession.

Il est encore temps de choisir l’inclusion plutôt que l’exclusion, le dialogue plutôt que l’affrontement, la lucidité plutôt que la peur. Mais le temps presse. Chaque jour qui passe dans l’atmosphère toxique actuelle fabrique de nouvelles fractures, de nouveaux ressentiments, de nouvelles radicalisations, dans tous les camps. L’histoire jugera notre génération sur sa capacité à relever ce défi. Saurons-nous être à la hauteur des principes que nous proclamons ? Ou continuerons-nous à les trahir tout en nous drapant dans leur rhétorique ?